西三数学サークル通信136号

暗号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・竹中

① シーザー暗号

平文(暗号化されていないデータのことを平(ひら)文(ぶん)といます。)の各文字を辞書順に3文字だけシフトして暗号文をつくる暗号です。

このシフト数は,3に限る必要はなく数を3以外にした方式も可能です。これをシフト暗号と呼びます(これも広義のシーザー暗号と呼ぶことも

あります)。古代ローマの将軍ガイウス・ユリウス・カエサル(英語読みでジュリアス・シーザーB.C.102-B.C.44)が初めて使ったことから、この

名称がつきました。

例 平文:BAG→暗号文:EDG(3文字だけシフト)

平文:IBM→暗号文:HAL(-1文字だけシフト)

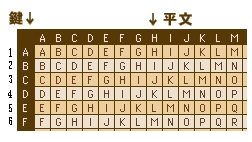

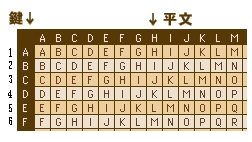

② トリテミウスの多表式暗号

ドイツの修道僧ヨハネス・トリテミウス(1462~1516)は、晩年に暗号解読

の研究を行い、独自の多表式暗号を考案しました。この暗号では、1行目

はAからはじまるアルファベットを、2行目はBから、3行目はCからと1文字

ずつずらして記入した26行の表を作成します。もとのメッセージの1文字目

は1行目、2文字目は2行目という具合に、ひと文字毎に1行ずらした行を使

って暗号化していき、27文字目以降はまた1行目から使っていきます。

例 平文:BAG→暗号文:BBI(最初の文字「B」は1行目の表を使って「B」

に、2文字目の「A」は2行目を使い「B」に、3文字目の「G」は「I」に変換) |

|

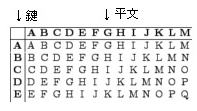

③ヴィジュネル暗号

フランスの外交官、ブレーズ・ド・ヴィジュネル(1523~1596)は、トリテミ

ウスの多表式暗号に"鍵"となる文字を使って変換する、強力な暗号を考

案しました。

この暗号は、鍵によって全く異なった暗号文ができあがるので、万が一

換字表が敵の手に渡ってしまっても、鍵が分からなければ解読は非常に

困難になります。

例 鍵:BBCとする。平文:BAG→暗号文:CBI(最初の文字は鍵のBと平

文のBからC,2番目の文字は鍵のBと平文のAからB, 3番目の文字は鍵

のCと平文のGからI) |

|

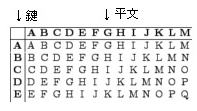

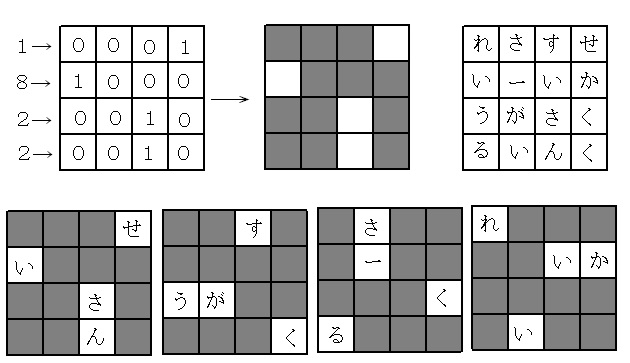

① 転置式暗号(回転グリル方式)

正方形の升目の板(グリル)の、一見でたらめな位置に孔(あな)を開け、そこから下の紙に文字を書き込んでいきます。

すべての孔に書き込んだら、グリルを90度回転して続きを書きます。これを4回行ってすべての升目の位置を文字で埋めま

す。この方式はオーストリアの陸軍大佐フリーシュナーが1881年に考案したものです。

例 右図の4×4のマスに16文字が入っています。この文字を並べ替えると、1つの言葉になります。

暗号を解くキーナンバーは1822です。

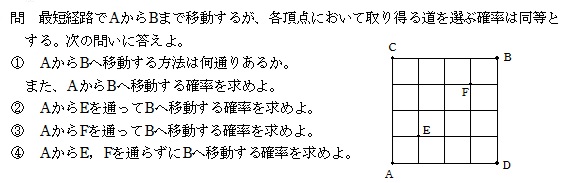

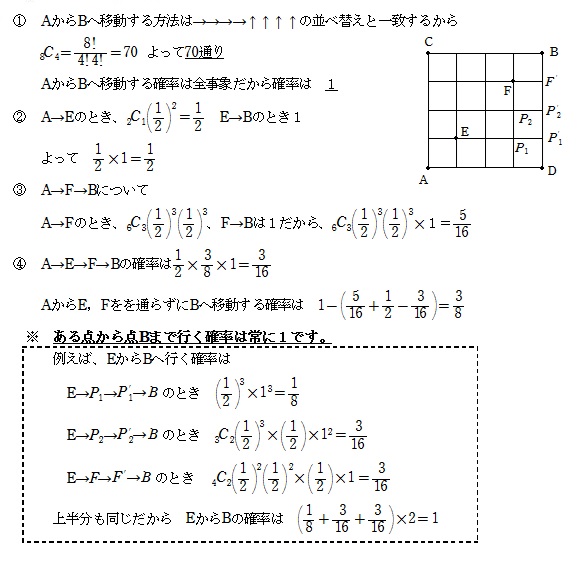

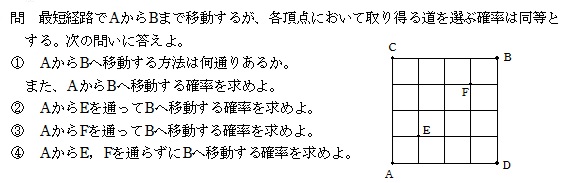

最短経路の確率の問題・・・・・・・・・・・・・・・鈴木

【解答】

算法少女

|

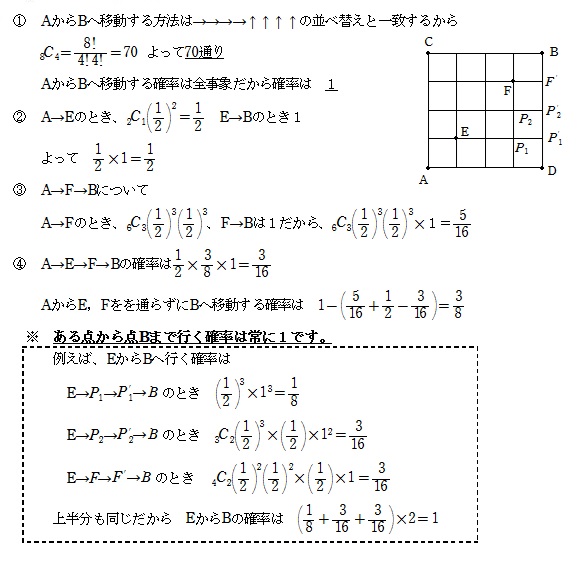

小説「算法少女」(遠藤寛子・ちくま学芸文庫】は、

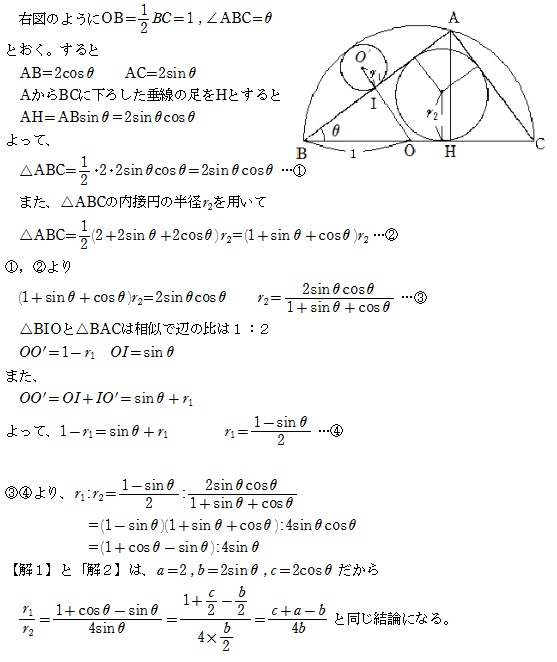

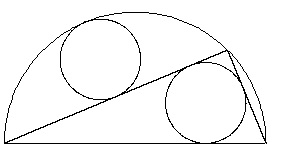

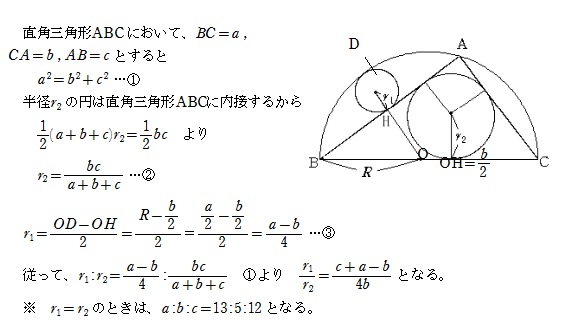

下図のような算額問題の誤答から話が始まります。

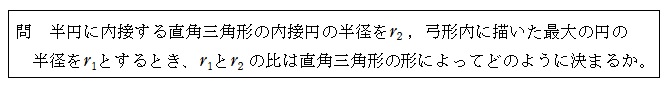

問題文 「半円に直角三角形を内接させ、この

直角三角形の内接円と弓形内に描いた最大の円

が等しいとき、半円の半径と小円の半径の比を求めよ。」

誤答=3:1 , 正答=13:4

|

|

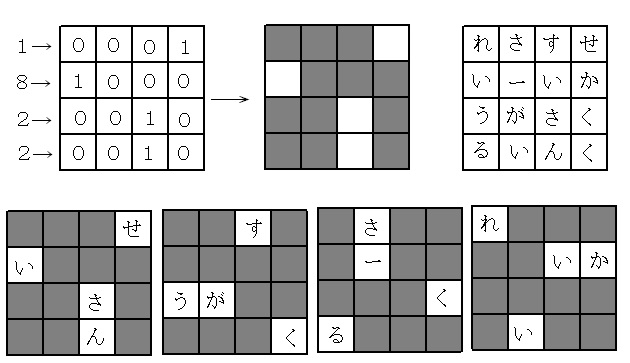

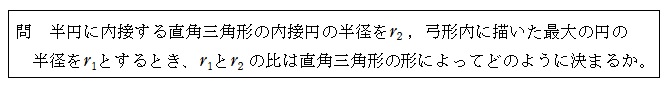

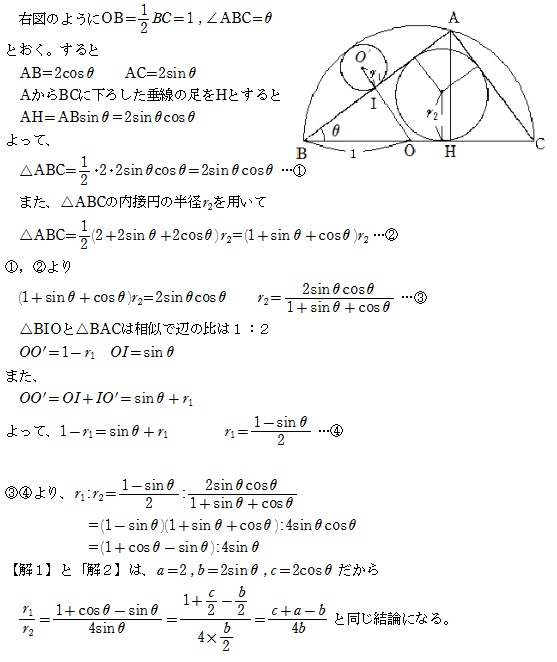

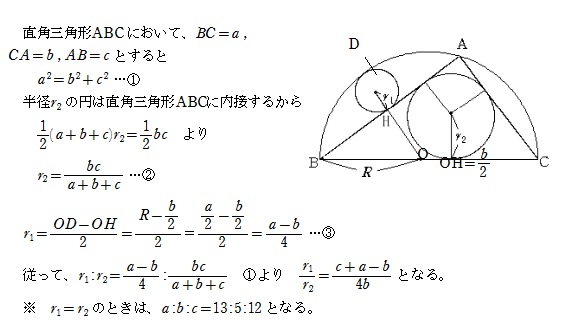

この問題の次のような一般化が例会で話題になりました。

【解1】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・伊藤

【解2】・・・・・・・・・・・・・・・・・山内