パスカルの数三角形

「パスカルの数三角形」は,1653年にパスカルが発表した論文に出てくるので,このように言われてきました。

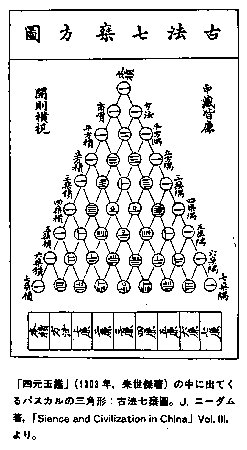

しかし、10世紀の古代インドの文献や,1100年頃の中国の数学書にも二項係数の図が描かれており、中国の数学者朱世傑が,1303年に書いた「四元玉鑑」という本の中では,二項係数を求める古くからの方法として,写真のように、パスカルの三角形と同様の二項係数の図が紹介されているそうです.

日本でも,算術三角形などと呼ばれ,かなり古くから知られていたということです。

それで、「パスカルの三角形」という言い方は妥当でないのではないか,と指摘する数学史家(ボイヤーなど)もいるそうです。

-----以上、左の写真とも、講談社ブルーバックス「デジタル数学」佐藤修一1988より。

* * *

それでも、パスカルが数三角形で、歴史上はじめて数学的帰納法を使ったというのも事実ということです。

*

「ピタゴラスの定理」はピタゴラスが発見したわけではない、という話に似ています。